明清时期的顺店轶事

明清以来,顺店是许洛古道的驿站地,由于特定地位,逐步发展成为以铸造、丝绸、戏装、刺绣、中药材等行业。吸引了晋商、浙商、徽商、苏商、沪商纷纷落户此地,使顺店在当地异常繁荣。康怀谦老师作为顺店镇人,利用本地优势,通过实际调研,考察挖掘整理出了明清以来,多个行业在顺店落籍的典型轶事,现选目前顺店部分传统产业,讲述行业的来龙去脉,以飨读者。

顺店铸造历史悠久,素有铸造之乡的美誉。要追根溯源,还得从明代许洛路的开通说起。许昌洛阳两大古都地域相连,嵩山横亘其间,嵩山把许昌和洛阳天各一方,又把两地联系在一起,创造了光辉灿烂的许洛文化。明代以前,许洛两地的文人墨客和商人就越过秀色可餐的嵩山,踏出了一条捷径,过少林寺绕十八盘经恶龙口下山通洛阳,几经改造形成官道。处于许洛官道要冲的顺店迅速崛起,成为丝绸重镇。路驿文化给顺店带来了无限商机。

党寨民国时期走出的铸造老师傅冀丙照,是我二姑父。1977年从汝州机械厂退休,来顺店参加我的婚礼。听说他是目前党寨资格最老的铸造师傅。有人好奇地问他党寨铸造的由来。

他说:“打铁梨花你们都看过吧,那可是顺店人的绝活,在几百年前每逢元宵节,顺店的不少村庄,都有打铁梨花的习俗。尤其是顺店街、柳林、党寨、康城的铁梨花打得最有名气,一直延续到解放后。顺店人很早以前就掌握了熔铁技术。当年有个洛阳商人到顺店做丝绸生意,适逢重阳节,几个朋友相约到鸿沟岭上登高望远。一个偶然的机会,发现了土岭崖下的砂黏土资源。于是,就廉价购买了一批,雇车运到洛阳,卖给了古都洛阳的铸造厂,轻松地赚了一笔。至此鸿沟与洛阳铸造结下了不解之缘。鸿沟岭上的砂黏土也能卖钱的消息迅速传开,刷时间成了人们议论的焦点。引起了附近党寨村民的关注。一些打过铁梨花,拥有熔铁技术的村民,对铸造产生了浓厚兴趣。后来他们充当了一次送砂黏土的角色。在古都洛阳目睹了,宏伟壮观的铸造场面。他们认真观察,细心揣摩。到家后找来破锅碎片,拉动风箱,起火熔铁。利用碾碎的红砂黏土,拿实物做磨具翻出造型试做炉支,获得成功。之后,又经过反复实验,摸索出多种生活铁器的铸造方法”。就这样一场新兴的铸造工业革命,在党寨的农家小院悄然兴起。党寨人给起了个有趣的名字“炉房”。被当地人亲切地叫了几百年。

后来,经过几十代人的不懈努力。党寨的铸造技术得到重大进展。研发出一套独具特色的铸造工艺。以冀、席、王、朱为代表的党寨炉房,逐渐形成拳头产品。

小到几两一个的楼铧,大到几百斤重的砧子,还有耕地用的犁铧犁面,车脚等四大产品的技术水平,在中原大地处于领先地位。产品质量和光滑程度,无与伦比。尤其是党寨生产的铁车脚,在月光明媚的夜晚,能反射月光,非常神奇,堪称一绝。党寨产的砧子向用户郑重承诺,实行三包。不管用多长时间,只要出现麻子坑管退货。砧子的质量达到了炉火纯青的程度。产品畅销省内外。

一个仅有几百口人的小村庄,就拥有炉房十几家。能生产多种日常生产生活用品。如饭锅、脸盆、鏊子、蒸笼、车轮、犁、铧、铁砧子、炉鋕,药碾子等。据史料记载,大清咸丰年间,顺店九里长寨上用的土炮就是党寨人捐制的。还有少林寺500斤重的大锅,白马寺的大钟,中岳庙的大钟和铁人,都是党寨铸造的,据说器物上面有铭文记载。

受封建社会保守思想的影响,党寨人封锁技术,概不外传。导致延续了几百年的铸造艺术,始终没有得到大规模发展。一直是小打小闹,家庭院落管理模式。到民国后期,才有一些党寨铸造高徒,打破世俗偏见,应邀外出到周边县市的机器制造企业当了师傅,开启了党寨铸造技术涉外发展传播的历史先河。一批民国时期的铸造老师傅冀丙照、冀长山等人,分别成为汝州、卢氏、焦作、太原、禹州、郑州、登封、南阳、许昌、密县、新郑、等地机械厂铸造行业的引路人。

新中国成立后,进入合作化年代,顺店农庄首家集体企业,“党寨机械厂”挂牌成立。由全国劳动模范杨发子,担任厂长兼党支部书记。党寨炉房进入到工厂化年代。

1958年年代,为了服务党的中心工作,党寨机械厂派出了许多大炉工,支援禹县大办钢铁。为国家建设作出了贡献。

三年自然灾害之后,党寨机械厂停办。转为村办企业,更名党寨大队翻砂厂。在禹县优秀员,党寨大队党支部书记,党如意的领导下。紧跟国家形势,提出新时期产品定位。经过考察后,决定转产制作暖气片。邀请在焦作大工厂当师傅的老前辈回乡指导。使党寨铸造跟上了时代步伐。

1969年,党的九大召开之后,国家提倡发展乡镇企业。时任顺店公社党委书记的彭传义,号召各大队创业办翻砂厂,要把党寨的铸造技术推广到整个顺店公社。掀起了一场兴办地方工业的热潮。为了办好试点,以点带面,不走弯路,彭传义书记亲自挂帅组织建厂。派公社主抓工业的干部尹聪贤坐镇指挥。任命党寨大队党支部书记党如意任厂长。利用顺店高中闲置教室作车间,借调了席第六、张宝兴、赵金明等一批技术精炼的党寨师傅入场指导,挑选了一批悟性好的高中生当学徒,接受技术培训。不久投入生产,根据形势需要,生产了一大批战备大锅。

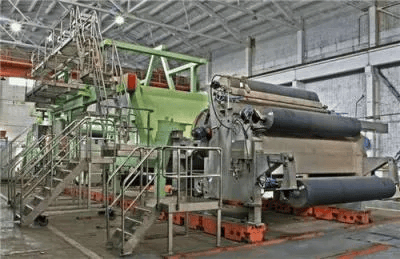

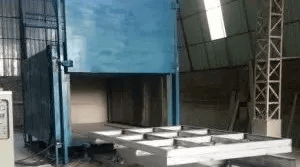

规模扩大后,搬迁到西院,利用汲师旧址办厂。选招了一批优秀青年进厂,设有铸造、锻造、车床三个车间,购买了一辆汽车,从业人员上百人。冲天炉日熔铁量高达几百吨。成功浇铸了,重十几吨的庞然大物,五零车床。还有直径超过一米的大型皮带轮,大型造纸机烘缸,以及摇臂钻等产品。

党寨铸造的星星之火,很快在顺店公社形成燎原之势。继公社机械厂成立之后,短短几个月内,全公社就相继建大队翻砂厂三十多家。仅顺店街内就建起了顺西、顺东、顺南、顺北、高中、包裹公社机械厂在内,就有六家翻砂厂,全社从业人员超过千人。一场轰轰烈烈的铸造工业革命在禹西顺店蓬勃兴起。无论你走到哪个村庄,都能听到鼓风机马达的轰鸣声,看到炉火冲天的火焰。顺店大地充满生机。顺店公社机械厂一举成为全公社铸造行业的龙头企业。烘缸生产在全国独占鳌头,形成拳头产品。

1973年国家号召乡镇发展五小工业。文革期间铺天盖地的大字报,造成了国内纸张短缺现象。给全国城乡有造纸基础的行业提供了商机。在国家政策的支持下,在全国范围内兴起了兴建造纸厂的热潮。纸乡安徽宿县就相继建起了近百家造纸厂。拥有悠久造纸历史的顺店公社庄头大队,率先在颍河北岸建起了顺店第一家造纸厂。之后顺店公社在老人桥也创建了造纸厂。

1974年顺店公社机械厂,新厂落成。根据当时国内工业形式,顺店公社党委政府,决定生产整套造纸设备。工厂改名为顺店公社造纸设备机械厂。派公社干部王金生、陈发祥入厂坐镇,调下毋支部书记张马龙任厂长。招收工人300名。三个屋深20米,跨度九间的高大厂房拔地而起。安装有20吨位的电动航车和5吨位的冲天炉。实现了浇铸自动化。设有铸造、锻造、车床深加工三个车间。形成了一道完整的造纸设备成品生产线年国家环保,因造纸污染,取消五小工厂造纸企业。顺店造纸设备机械厂被迫停产,后随着经济的转轨,和市场经济的放开,诸多有铸造基础的师傅和领导纷纷辞职返乡建厂。导致顺店公社机械厂停办。

计划经济年代,顺店镇铸造企业的振兴和发展,与建国初期党寨第一批,支援周口铸造工业建设的老师傅有关。顺店公社机械厂原先的拳头产品,就是给周口高压风机厂合作的。是党寨老师傅牵的头。一次,时任第四任厂长的祁文卿,前去周口风机厂考察学习。通过交流得知周口风机厂的领导团队,大部分都是党寨人。他们是周口风机厂奠基人。师傅们说他们是新中国成立后,第一批援外人员,第二批支援禹州,创建了禹县西关机械厂,开启了禹州城内铸造工业的历史先河。

1980年进入市场经济年代,顺店的村办企业开始转型,纳入承包机制。除了部分村级铸造厂倒闭外,其他村办企业大部分都被,原先的业务员、厂长、财务、模型工等一些有专业技术的能人承包,有许多有经济实力的工人纷纷联合建厂。顺店镇立刻兴起了一场轰轰烈烈的办厂热潮。当年,仅柳林一个村庄,就办起了大小62家铸造厂。党寨和西刘庄分别办起了30余家铸造厂。顺店镇大规模的办厂壮举,迅速向周边乡村乡镇蔓延。掀起了禹西城乡兴办铸造企业的热潮。受此影响,位于顺店周边的花石和火龙两个乡镇,迅速崛起,一举成为禹州的铸造工业副中心。

经济的发展,加快了城市建设的速度。楼房上水管件供不应求。给快速发展的顺店铸造专业户提供了商机。

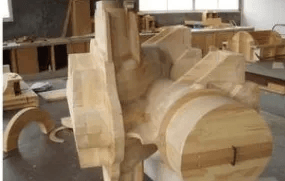

当时最有名气的是,顺西大队铸造厂的承包人杨中灿。杨中灿大学文化,是一个精通图纸的模型工,木模制作堪称一绝。他精心研制出了一套薄皮管制作工艺,获得专利。他的产品重量轻,成本低,成品率高。成为顺店管道生产的龙头企业,产品供不应求。

镇区附近的毛吕铸造厂规模最大。罗胜杰承包后,引进了硬膜生产工艺,缩短了生产程序,实现了产量翻番。罗胜杰懂技术善管理,有眼光。不断更新设备工艺,调整产品。

企业长盛不衰,一直处于领先地位。目前顺店拥有大中小铸造企业二百多家,为了科学有序地发展,规范商业行为,依法以德经商,创设宽松投资环境,规范经商行为,保护企业利益,促进企业发展,把企业做大做强。在顺店镇党委政府的关心和支持下,顺店的铸造厂家自主联合,成立了顺店镇铸造业协会。顺西的农民企业家,禹州市顺凡机械制造有限公司董事长康六当选会长。

为了给企业的可持续发展增添后劲。顺店铸造协会要求各会员厂家,努力购买新设备,采用新工艺。拓宽服务领域。

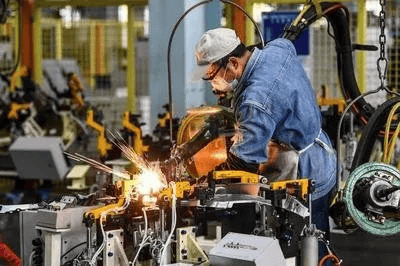

铸造产业是顺店镇传统优势产业,产品种类丰富,能够制造85%以上的铸件毛坯产品,可以满足市场各类需求。产品销路畅通,工程铸件畅销全国各地,汽车配件直销江浙汽配市场。产品产能较强,全镇铸造行业在工信委备案产能为年产40万吨,考虑环保因素,厂均产量也能达到3000吨左右。铸造产业经过长期发展,基础雄厚,能够带动就业4000余人,经济受益人口2万人左右。为顺店镇经济的发展和当地群众增收作出了重要贡献。

但不可否认,铸造企业想要继续做大做强,保持良好的发展势头,还存在一些亟待解决的问题。比如,产业链条尚未形成,生产工艺简单、技术含量低,设备较为落后且种类较少,没有形成品牌效应且附加值不高,尚未形成铸造特色园区。管理模式相对落后,多为生产作坊、小微企业,并且采用粗放式、家族化管理的模式,专业技术人员和技工较少,缺乏先进的管理理念和追求卓越的企业家精神。发展环境有待优化,企业用地难以解决,扩大再生产存在瓶颈;企业信贷门槛越来越高,融资困难较大;环保形势严峻,大部分企业已经没有能力升级配套设备。

改良产品工艺,逐步实现铸造产品深加工,进一步提高市场竞争力,势在必行。现在顺店铸造行业,正在引进金属零部件喷漆喷粉加工项目,以及数控机床的深加工项目。搭建教育培训平台,利用各种培训、讲座等方式提升企业家的管理水平和企业员工的综合素质、业务技能,通过管理观念的提升、管理方式的转变,使企业获得更好的经济与社会效益。依托绿色铸造发展指挥部,建立信息、技术等资源共享的渠道,改变企业各自为战的现状,推动企业健康快速发展。

目前,在各级政府的关心和支持下,经过顺店铸协会员厂家的不懈努力。顺店镇铸造行业引进了不同吨位的电解炉数百台,全部实现了环保生产。在制模工艺上也有较大改善。过去顺店铸造,一直沿用党寨的传统沙箱芯铁制模工艺,技术比较落后。通过参观学习,普遍推广了覆膜砂制模新工艺,在传统砂模的表面附上一层超高温的耐火砂。提高了产品表面的光滑度。引进了消失模制模工艺,不用芯铁,在模具箱内放上一个泡沫铸件,直接浇铸,减少了生产程序,提高了经济效益。南袁庄社区的XX铸造厂,和顺西的姜萌铸造厂投资几百万元,引进了自动化记制模浇铸流水线,实现了制模、浇铸、扒箱、砂洗、防腐喷漆、烘干、装箱一条龙服务。

随着新工艺的推广和普及,顺店的模具产业应运而生,现在顺店拥有多家模具厂,生产研制的磨具种类齐全,满足了当地铸造行业的磨具需求,产品还畅销国内外。

最近几年,顺店铸协在庄头村的北坡岭上,又发现了新的铸造矿砂资源,储量丰富,耐高温性能良好,现已成功开采。为顺店铸造产业的可持续性发展奠定了基础。

顺店铸造技术通过上世纪六十年代末,和八十年代初,两次大规模推广传播之后。禹州的铸造工业体系逐渐形成,为新世纪禹西铸造工业园区的开辟与发展奠定了基础。顺店铸造现在已成为中华铸造协会大家庭中的一员。会长康六多次应邀参加中国铸造协会,在京召开的全国铸造工业经验交流会,共讨中国铸造发展大计。参观了中国铸造之乡,河北泊头铸造城,和江苏铸造工业基地。大开了眼界,受益匪浅。通过对外的交流合作,顺店铸造如虎添翼,实现了跨越式发展。目前,高速发展中的顺店铸造,这颗中原亮星,已被国家标入中国铸造宏伟蓝图。

连年来顺店铸协累计为社会捐款达到了数百万元。实现年利税两千万元以上。成为禹州市纳税大户明星企业,是顺店镇财政收入的支柱产业。

现在顺店铸造已成功走向世界。不少企业家和工人通过铸协牵头,已经拿到签证,应邀走出国门,到前苏联独联体各国创业办厂,为国创汇。

在顺店镇党委政府的正确领导下,在顺店镇铸造协会,上百家会员厂家的共同努力之下,铸造之乡顺店的明天将更加美好。

明末清初许洛路开通后,受许洛文化的影响,位于颍河南岸的顺店迅速崛起,一举成为中原丝绸重镇。

百业兴旺,林茂粮丰人们对物质文化的需求日益强烈。中原名流戏班,唐兰香、周爱云、大顺二顺、一把泥等纷纷慕名而来登台献艺。给爱戏如命的顺店人送上了一道丰富的文化大餐,视觉盛宴。让顺店戏迷朋友过足了戏瘾,饱尝了眼福。顺店籍豫剧名家老前辈李五告老还乡后,他的弟子二顺班主,帅团来顺店看望恩师义演祝寿,红脸王二顺独特的武把绝技和洪亮嗓音,征服了观众,一炮走红。弟子马金凤的精彩表演获得阵阵掌声。至此让顺店人给戏剧结下了不解之缘。

清末,慈禧老傅爷搞洋务运动,引进了电动织机。纯手工的丝绸制作工艺开始逐步被淘汰。受此影响,顺店的丝织生产走向低谷。失去资金支持的顺店文艺市场萧条。解放前夕,花甲之年的老艺人李五,为了弥补这一缺憾,丰富顺店人民的文化生活,开始组团传艺。实现了顺店人从看戏、学戏、到唱戏的跨越。他挑选了一批有音律天赋,有戏剧爱好,悟性尚好的少年,组成了顺店历史上的第一个民间剧团。传授了刀劈杨凡、八卦山、穆桂英下山、春草闯堂等一批优秀的传统历史剧。李五的得意门生8有孙保健和鲁黑蛋。

1946年,神垕一把泥戏班的红脸何拴柱,司鼓冯狗头,在戏剧票友的关心和支持下,落户顺店西街。1949年何拴柱开始在顺西组团传艺,传授了多部包家戏。

首批弟子有马秉林(青衣),孙海朝(白脸),宋全中(花旦),陈松(小生),杨大丑(黑头),杨中俊(坤角)等。剧目排练成功了,缺乏服装,村里经济薄弱,拿不出那么多钱。正好一位叫夏侯然江南国军军官,在禹州投诚。被县政府分到顺店西街七队务农。他的夫人是江南绣花女。顺西村剧团聘请夏老太献艺,组织村里有扎花基础的妇女,采用江南苏绣工艺,绣制了一批戏装。开启了顺店历史上绣制蟒袍玉带的先河。崭新的戏剧服装在观众眼前一亮。增强了艺术效果深受观众赞誉领导好评。拉开了上世纪五十年代顺店戏剧大发展的序幕。

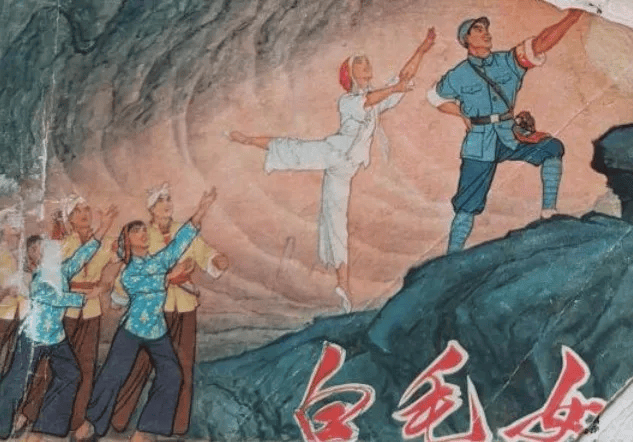

李五的亲传弟子孙保健组建了顺东豫剧团。顺南的朱光组建了曲剧团,顺店完小组建了学校豫剧团,主要演员有杨书申、杨文华、杜振玉、徐廷襄、李秀府、李有欣、任立中、和学生梁富艳等,上演剧目《藏舟》、《白毛女》。大爹由杨书申老师扮演,女儿由学生梁富艳扮演,胡凤莲由李幼欣老师扮演。杨白劳由杨文华老师扮演,大春由杜振玉老师扮演,白毛女由李秀府老师扮演。1956年顺店禹县三中的语文教师屈同寅,创作了一部农村题材的现代戏《牡丹坪》,通过杜振玉老师的二次创作,搬上了舞台。

1960~1962年受三年自然灾害的影响,大多数剧团解散。孙保健在顺店打包队组织了豫剧团。大灾之年逢年过节在泰山庙二郎庙两大戏楼义演,活跃镇区的文化生活。

三年自然灾害之后,农村文艺复兴,顺西大队业余剧团恢复,聘请观音堂的戏剧艺人徐泰山、李昌到顺西教戏。主要学员有唱红脸的杨建堂、白脸杨福卿、花脸韩海山、小生韩秋阁、刀马旦王平、彩旦杨枝翠、老生王太顺、老旦赵叶、青衣杜改、王子杨笑君、丑角杨中锋、司鼓杨焕章、主弦板胡杨守义、铜器杨守信、黄庚戌、照明赵全德、箱管程黑。成功上演了《取西川》、《炮打雷音寺》、《红玉娥背刀》、《二郎山》等传统历史剧。

现代戏推广后,顺西的高中生杨金太精通音乐,爱好戏剧,擅长操琴。当上了现代戏的导演和主弦。成功排练了《陈庄夺印》、《社长的女儿》、《红色的种子》、《山乡风云》、《三世仇》等剧目。其中阶级教育剧《三世仇》演出的最成功。1966年清明节,顺店公社党委在全公社范围内组织给烈士扫墓,当天在顺西后义学大操场召开忆苦思甜大会。顺西剧团现场感演了《三世仇》。获得良好效果,受剧情感染,当场有几百名苦大仇深的贫雇农苦倒在地。成为顺店演出史上的经典。

文革提倡唱样板戏年代,现代艺人杨金太,把京剧样板戏《智取威虎山》、《沙家浜》、《奇袭白虎团》、《白毛女》、移植成豫剧,在顺西成功上演等多部优秀样板戏。

三年自然灾害过后,孙宝健在顺东重新组建了豫剧团。主要学员有陈振东、王有、王孬、王卿、桂长松、秦爱、罗二云、吴妞、贾丑等。成功排练了《八卦山》、《南阳管》、《春草闯堂》、《穆桂英挂帅》等多部传统历史剧。样板戏年代,顺东上演的《沙家浜》、最成功。

1963年顺北大队豫剧团也相继成立。熊中山任团长,李五的关门弟子鲁黑蛋任导演。成功排练了《马三保征东》、《秦英钓鱼》、《格伦娘》、《梁红玉》等多部历史剧。

推广现代戏以后,杜振玉任导演。成功排练了《沙岗村》、《朝阳沟》、《红嫂》等多部现代戏。其中《沙岗村》演的最成功。1964年禹县县委组织全县的大队党支部书记在顺店的大韩村开现场会。县文化局指派顺北的沙岗村剧组现场感演,获得巨大成功。浅井的支部书记受剧情感染,哭得泣不成声,像个泪人。

1963年顺南成立了曲剧团,主要演员有:黄天顺、樊定、郭金枝、梁品、杨秀灵等。成功排练了《白蛇传》、《掩护》、《三月三》、《扒瓜园》等剧目。文革时期由樊定和杨秀灵主演的短剧《巧帮车》最成功。

三中全会后,传统历史剧解禁,顺西村剧团再次复兴,聘请神垕鸿昌的退休老艺人李老头到顺西传艺。排练了传统历史剧《十五贯》,戏装文革被烧,剧团把年逾花甲的夏老太请来,重新绣制了一些蟒袍等男女服装。连演数场,场场观众爆满。《十五贯》这张戏剧名片产生了巨大的社会效应。带动了顺店戏剧的发展,拉开了顺店生产戏剧服装的序幕。

在顺东大队党支部书记康留记的关心和支持下,顺东业余剧团很快恢复,并投巨资到苏州剧装厂购买了一批高档戏装。演出初战告捷,占领了密县农村庙会市场。剧团出名之后,顺东大队把戏剧当成了文化产业,投资建起了自己的剧场。剧场启用庆典,豫剧大师马金凤团长,花甲之年亲自率团前来助兴。深受顺店父老乡亲的爱戴。马团长利用休息时间,还手把手地给顺东剧团的青年演员吴妞,传授表演绝技。

通过名人指点,顺东剧团的演出水大有提高。这支活跃在禹州城乡的业余剧团,得到市文化局的认可。拥有送戏下乡的资质。多次在全市汇演中获奖。

具有演出天赋的顺北女演员杜春荣,在顺东剧团学习表演出道后,在顺北组建了一个剧团,一举获得成功。拥有了送戏下乡的资质。长期活跃在禹州周边县市农村古庙会市场。经济效益良好。

2019年新冠疫情暴发后,顺店的剧团走向低谷,处于瘫痪状态至今。纵观顺店的戏剧发展,可以说是跌宕起伏。第一个发展时期,解放前夕和解放初期起步,1956年达到鼎盛。三反五反后降温,不少戏曲艺人,被错华为蒙冤。到三年自然灾害结束为止,顺店剧团断演了5年。

1963年灾后经济复苏,镇区各大队剧团相继恢复。文革期间破四旧戏箱被烧,古装剧停演。文艺团队更名思想宣传队,演一些曲艺节目和革命样板戏。1975年学习小靳庄普及农村文艺再掀高潮。

1978年三中全会后,传统历史剧解禁,顺店戏剧再度发展。土地大包格后萧条。上世纪末,个人组建剧团兴起,顺店戏剧迎来新的发展机遇。一些热心公益事业的老艺人,开始自筹资金组团。把戏剧当做产业来做。效果良好。这种经营模式一直延续了10年。2010年后,只有顺东、顺北剧团拥有资质可送戏下乡。自2019年武汉疫情暴发后停演至今。在顺店延续了七十年的戏剧火种正在熄灭。按捺不住寂寞的顺店戏剧艺人,只有通过抖音,在网络平台上一展歌喉,感受快乐。

返回搜狐,查看更多平台声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。